杀菌机制新发现!新国大苏研院杨宏顺团队在《应用与环境微生物学》发表科研成果

近日,新加坡国立大学苏州研究院(以下简称“新国大苏研院”)大健康生物与食品工程卓越研究中心高级研究员杨宏顺团队在微生物研究领域取得新进展。相关成果发表于《应用与环境微生物学》(Applied and Environmental Microbiology)。杨宏顺团队利用核磁共振光谱法,揭示了热处理对面粉中六种常见致病性大肠杆菌的灭活作用及原理,为在面粉生产中增添加热杀菌步骤提供了科学依据。同时,该研究也为今后在粉状食品基质中开展微生物的组学研究提供了方法,有助于了解微生物细胞的生理及代谢功能,为保障食品安全提供了可能。

研究背景

小麦是最常见的粮食作物之一,由小麦面粉制作的多种主食极大地丰富了人们的食物选择。面粉制成的食物通常在高温烹饪后食用,烹饪不仅能增强食物的风味,还能起到杀菌的作用,消除面粉中潜在的致病菌危害。正因如此,常规的小麦面粉生产过程不包含杀菌步骤。近年来,消费者因食用生面粉而引起大肠杆菌中毒的事件时有发生,为消除此种风险,在面粉生产过程中加入杀菌步骤以确保生面粉的安全十分有必要。

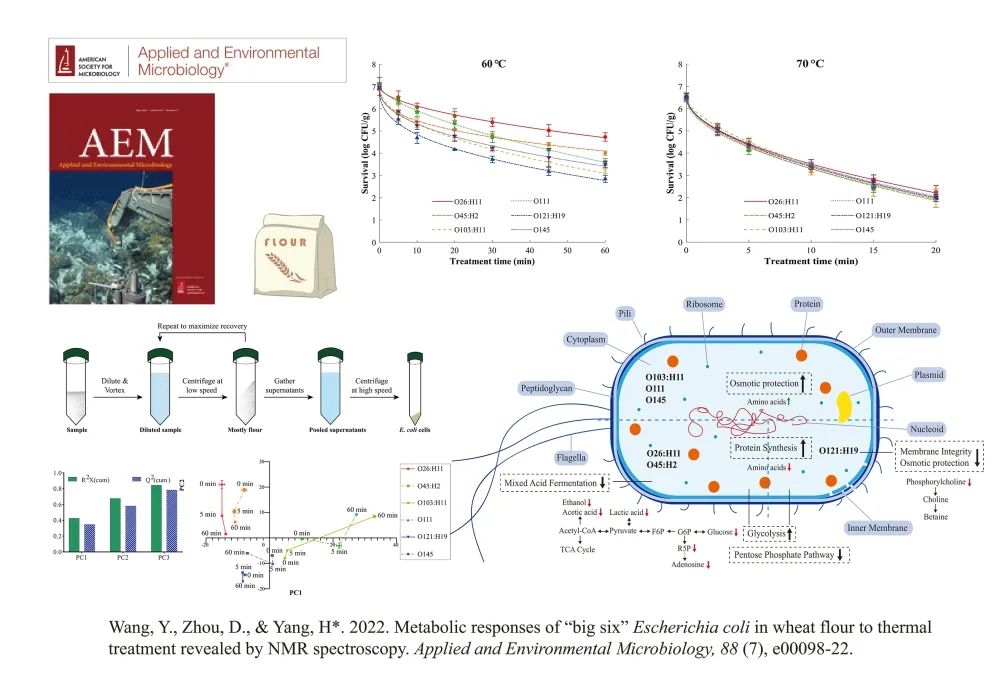

杨宏顺团队评估了加热处理(60℃和70℃)对面粉中六种血清型的致病性大肠杆菌(O26:H11, O45: H2, O103:H11, O111, O121:H19和O145)的杀菌效果,并利用核磁共振光谱法,对从面粉中分离回收的大肠杆菌细胞进行了代谢组学分析,揭示出了热处理在细菌代谢层面造成的影响。

研究结果

结果显示,70℃热处理20分钟内可对所有测试菌株无差别灭活,而60℃热处理60分钟对各菌株造成不同程度的灭活。在60℃条件下抗性最强的菌株为O26和O45(失活约2.9 log CFU/g),其高抗热性可归因于热休克蛋白大量合成和糖酵解加速的双重保护作用。而抗性最弱的O121菌株(失活4.2 log CFU/g)则出现与细胞膜结构破损和渗透保护减弱相关的代谢表现。此外,O111、O145和O103的中度耐热性(失活3.4-3.8 log CFU/g)则与氨基酸对渗透压的有效调节有关。

应用前景

该研究表明,热处理能有效减轻面粉中的大肠杆菌污染,因此可作为一种有效的杀菌方式应用于面粉的生产过程中。同时,基于核磁共振的代谢组学揭示了热处理过程中细菌细胞微观层面的变化,对理解热处理的杀菌机制提供了帮助,有助于在大健康领域推动食品生物技术的发展。

新国大苏研院的科研工作聚焦前沿技术,开展原创性、应用性研究,与产业发展强关联,与苏州工业园区及地方科技深融入,已建立环境与能源纳米科技、智慧医疗技术、大健康生物与食品工程等卓越研究中心以及生物医学工程创新中心。新国大苏研院致力于推动科技成果转化落地工作,希望通过研究产生有影响力的高科技创新产品,赋能地方产业升级。目前,研究院承担各项科研项目100余项,在国际著名期刊发表了900余篇有影响力的科研论文,其中2篇发表在Nature母刊,21篇发表在Nature子刊。